95歲新四軍老兵在長海醫院成功“拆彈”

2月17日,長海醫院收治了一名特殊的病人。南京軍區司令部第二干休所95歲高齡的抗戰老新四軍吳一里老人身患腹主動脈瘤,由于病情復雜加上年事已高,無法采用傳統的巨創外科手術,多家地方醫院望而卻步。在南京軍區衛生部的協調聯系下,吳一里老人來到上海長海醫院,在血管外科主任景在平教授攜馮睿、魏小龍、胡佩瑜、馮澤坤四名醫生的精心救治下,通過微創腔內隔絕術為老革命前輩成功拆除體內的這枚“不定時炸彈”,挽救了一場危機。

人體內的“不定時炸彈”

主動脈瘤不是腫瘤,它是在動脈硬化、創傷等各種病理因素作用下,主動脈管壁薄弱后發生擴張而向外膨出,外觀形似“瘤”,隨著病程的進展逐漸膨大,像吹氣球一樣,血管壁越來越薄,隨時有破裂危險,猶如人體內埋藏的炸彈,一旦發生,患者會在幾分鐘內大出血,其“爆炸”威力頃刻間可以奪去人的生命。由于個體差異大,無法預計動脈瘤破裂的安全范圍,所以這顆炸彈到底何時引爆,沒人知道,被稱為埋藏在人體內的“不定時炸彈”。

由于吳一里老人95歲高齡,伴有高血壓、冠心病、前列腺癌、前列腺增生等復雜合并癥,當地多家醫院對這種“拆彈手術”望而卻步,特別是此前一位好友的治療經歷更讓他心有余悸,強烈反對治療時使用氣管插管的全身麻醉。

年齡最大的手術患者

“手術的難點在于,老革命前輩年事已高,基礎情況較差,不適合傳統外科置換手術和全身麻醉。”景在平教授解釋道。微創腔內隔絕術使用的腔內器具輸送系統,要求腹部的髂動脈這條“公路”要足夠寬并且路面光整,通過時阻力小,便于輸送器安全地運送移植物到病變部位。在術前評估時發現:老人這一套將近95年的“血流管道”,經年累月,全身動脈血管已老化退變。景在平教授解釋說:“‘管道’內斑塊形成占位,致使血管官腔變小變細,尤其是腹部的髂血管管腔縮小更為明顯。在管腔變小的同時由于血管退變,髂血管‘變長’形成了兩個90°左右的連續彎道。這都為手術增加了難度。”

作為接受該手術年齡最大的患者,針對此病例特殊性,血管外科專家組周詳研究和慎重考慮,最終決定采用對全身影響最小的局部麻醉和微創腔內隔絕術來拆除老紅軍體內的“不定時炸彈”。景在平教授自信地說:“手術可做到無痛苦、無全麻、無并發癥、無切口、無神經損傷。術后3-4天就能出院,這對老首長這樣的特殊病情來說可謂福音。”這一方案得到了老人及家屬的一致贊同。

聽著軍歌完成了手術

作為1941年入伍,參加過如皋東陳攻堅戰、東岔河攻堅戰、杏仁鎮攻堅戰,被授予三級獨立自由勛章、三級解放勛章、獨立功勛榮譽章的老新四軍、老革命,吳一里老人一生酷愛革命歌曲,軍歌嘹亮讓他回想起自己的崢嶸歲月,戎馬生涯。

為了緩解手術時的緊張情緒,手術室特意準備了他最喜歡的,耳熟能詳的革命歌曲,從長征之歌、八路軍之歌、新四軍之歌到解放軍進行曲,手術室里傳出陣陣軍歌。在景在平教授精湛的技術和貼心的人文關懷下,不知不覺間,老爺子又打贏一場戰役。術后第三天轉入普通病房,在醫院醫護人員的精心照料下,老人恢復得非常好,他還笑著說:“又可以吃紅燒肉了。”

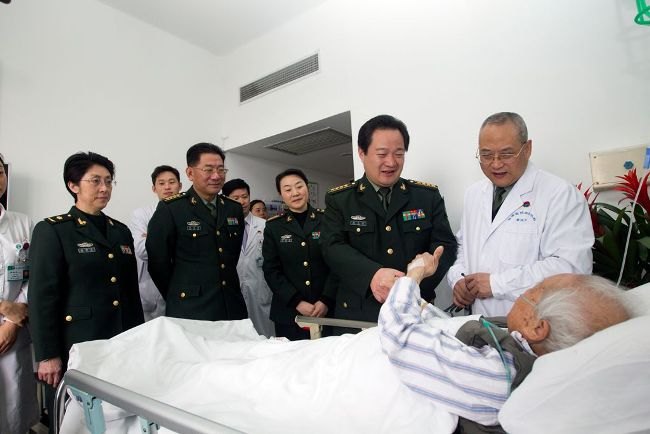

這次手術的成功,充分體現了長海醫院精湛的醫療服務水平和為軍服務的宗旨,真實展示了血管外科獨具特色的“醫學與人文相結合,技術與藝術相結合,科學與文化相結合”的文化理念,通過高超的微創手術水平,貼心的人文關懷,讓革命老前輩健康長壽,煥發生命的光彩。 (長海醫院宣保科 王雯玨報道 邱志濤攝影)

更多有關"手術,長海,血管,醫院,定時炸彈"的文章請點擊進入第二軍醫大學新聞中心查看