《東方早報》:吳孟超的時間都去哪兒了

吳孟超的時間都去哪兒了

吳孟超的時間都去哪兒了?他會笑嘻嘻地告訴你,“手術是我的職業,我的時間都花在這上面了。”就在上一周,九十二歲的吳孟超還連開兩臺高難度手術。被譽為“中國肝膽外科之父”,他仍有未完成的心愿,他說他的時間非常寶貴,每一分鐘都不能浪費,只為給中國未來肝癌研究開辟道路。

身體周刊記者 肖蓓

周三上午8點,吳孟超院士像往常一樣,早早來到東方肝膽醫院的辦公室,當天是他每周一次的門診時間。沒有門診的時候,9點整,他一定會到手術室看看,盡管有時并沒有給他安排手術。雖然手術量已經與前些年不能相比,但92歲的他仍然每周確保一臺手術,有時一天會連開兩三臺手術。

這個精干的老人,已經成為一個難以置信的傳奇。

他切除過14000多顆肝臟腫瘤,其中肝癌切除手術9300多例,成功率達到98.5%。他開創了中國肝臟外科多項手術紀錄,奠定了中國肝臟外科的理論基礎。這一系列成就,使中國肝臟外科長期處于國際領先地位。

他還保持著另一項驚人的紀錄——手術臺上年齡最大的醫生,即使進入耄耋之年,也保持每年200臺左右,一周總有七八臺手術。

年輕時,吳孟超曾喊出“將中國肝癌大國的帽子甩到太平洋去”的豪言壯語。然而一晃一個甲子過去了,現在全世界55%的肝癌病例仍在中國。對于現在的他來說,時間是那么寶貴,他只爭朝夕,只為給中國未來肝癌研究開辟道路。他說,“我的一分鐘,相當于別人的一小時,為什么?因為我現在92歲,馬上93歲了,我的時間不會很多了。生老病死是人的自然規律,哪個人都逃不掉。就是活100歲,再過十年也是要走的。所以,我的時間非常寶貴!每一分鐘都不能浪費!”

喝杯水繼續手術

今年春晚一首《時間都去哪兒了?》的歌,讓這句話成為2014年的流行語。那么,吳孟超的時間都去哪兒了?當你問他這個問題的時候,他會笑嘻嘻地告訴你,“手術是我的職業,我的時間都花在這上面了。為病人服務,解除病人痛苦,再苦也不覺得累。”

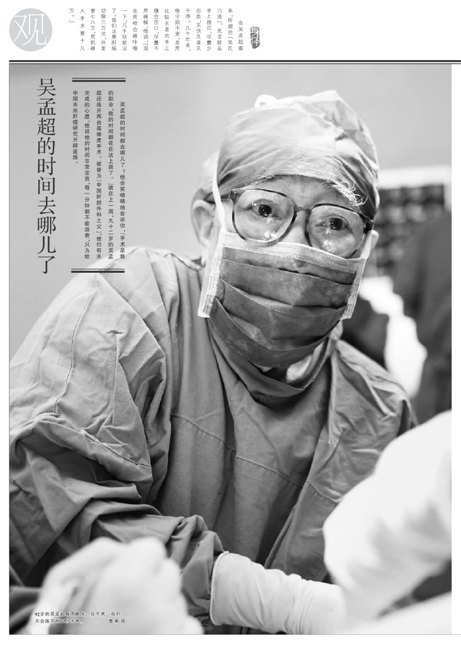

就在上一周,吳孟超還連開兩臺高難度手術,92歲的他站在手術臺上,手不抖、眼不花,用輕靈的“吳氏刀法”,在肝臟血管最豐富的中肝葉里,將腫瘤一點點探查、剝離,半小時下來,當重達2斤的腫瘤徹底切除時,他喝了口水,繼續下一臺!

下午3點半,原定的采訪時間已經到了,吳孟超還在黨委會議上侃侃而談。半個小時后,他在秘書的簇擁下走出會場,用他那招牌笑容迎接等候多時的我們,說話時已經伸出右手。終于握住了這雙傳說中的“神手”,感覺溫暖而細膩。就是這雙手,用精準的“吳氏刀法”,切除過14000多顆肝臟腫瘤,開創了中國肝膽外科的多項紀錄。

上次見面是兩年以前,短短20分鐘的交流,印象最深的是他爽朗的笑。這一次,吳孟超親切地拍拍我,像老朋友一樣跟我拉起家常,話題就從他的“時間都去哪兒了?”開始。

每天早晨6點半,吳孟超準時起床,喝一杯牛奶,吃一個雞蛋、三四塊餅干,就是他的早餐。7點半到8點,吳孟超來到辦公室,如果這一天有手術,他會在9點準時到手術室,做完自己的手術,還不舍得走,在其他手術臺轉轉看看,一旦遇到疑難手術,一定親自上陣。如果這一天不開刀,他就在辦公室里看文件,處理行政事務,不停有人找他談話處理問題。中午12點,回家吃飯。吃好午飯他會休息一會,下午2點鐘上班。午休的時候,他會用一小時將每天的十幾份報紙瀏覽一遍,看到國際國內大事、醫療創新方面的好新聞就仔細閱讀。

下午,往往是接待朋友、記者、患者的時間。晚上5點半到6點,吳孟超回家吃飯。每日必看新聞聯播,了解國家和世界大事。一天唯一的娛樂是晚上看看電視劇,他最喜歡的是戰爭片、抗戰片,他說從中能找到很多年輕時的回憶。

看完電視劇,吳孟超又會坐到書桌前,看看醫療業務雜志,把一天沒做完的事情繼續做完。他還有一個習慣——寫日記。“我從少年時期回國后就一直寫日記,多好的一筆財富呀。可惜在‘文革’時期,日記被抄走毀掉,我那個痛苦呀!從這以后就再也不寫了。直到(上世紀)90年代我又開始寫,把每天的工作簡單記錄下來,回頭看時也是一種總結。”

他曾不止一次表達過個人的心愿:“如果有一天我真的倒下,就讓我倒在手術室里,那將是我一生最大的幸福!”在醫院里,沒有人敢勸他放下手術刀,但是大家都盡量呵護著這個老人。“去年他一天能開三臺手術,現在大家都照顧他,盡量不給他安排手術,可是他總要去手術室看看,需要幫忙的時候就上。開小手術他不高興,就喜歡開有難度的。”院辦的董軍說。

對吳孟超來說,成功實施一臺高難度手術,不僅是救死扶傷,也是一種精神享受。他說,“去年我開了150臺手術,今年手術量少了,我知道大家照顧我,害怕我太累。可我就喜歡挑戰復雜的手術,重大疑難的病例還是要做!上周兩臺疑難病例,都是兩斤多的肝腫瘤,每臺手術都是個半小時就結束了。作為高級干部,我們必須要上,最主要的是要帶年輕人。我一上臺就精神!做完手術就很開心!喝一杯水就休息好了,還可以繼續!”

“節約”的吳氏刀法

在等候的時間里,我們參觀了院辦隔壁的展覽室,吳孟超所獲得的各項榮譽,擺滿了整整一個大廳,用“榮譽等身”來形容他一點也不為過。這里還陳列著三個像珊瑚一樣美麗的肝臟血管標本,這種用乒乓球材料灌注得到的珍貴標本,也是他的首創,為成功實施肝癌外科手術奠定了基礎。

慕名而來的患者,上至國家領導人,下至平民百姓,人們津津樂道于“吳氏刀法”多么神奇。這把不老的柳葉刀,曾創造了中國肝膽外科的多項手術紀錄。

1960年,吳孟超主刀完成了第一臺肝癌腫瘤切除手術,打破了我國肝臟外科的禁區。之后,他又發明了“常溫下間歇肝門阻斷切肝法”和“常溫下無血切肝法”,大大提高了手術成功率。

1963年,吳孟超突破肝臟手術“禁區中的禁區”,在肝臟血管最豐富、手術難度極大的中肝葉部位進行了腫瘤切除,這是全球第一例成功的中肝葉切除術,標志著我國肝臟外科成功趕超了世界先進水平。隨后,他又提出了肝癌二期手術、肝癌復發再手術、肝癌的局部根治性治療等新概念、新觀點,并運用于臨床,大大延長了患者術后生存期。

1975年,吳孟超為安徽農民陸本海成功切除過重達18公斤的特大肝臟血管瘤,這是迄今國際文獻中報道的最大腫瘤切除紀錄,腫瘤標本至今還在展覽室陳列著。

現任東方肝膽外科研究所常務副所長的王紅陽院士,也是吳孟超的學生,用王紅陽的話說,“吳氏刀法”何止是技術,何止是對待腫瘤的“快、準、狠”,真正的“基因”是醫生對病人的“慢、拙、仁”。而后者,“多少效仿者熟視無睹。”

吳氏刀法的精髓究竟是什么呢?“就是我的手上技巧,不用什么儀器。”說到這里,愛笑的吳孟超嚴肅了,“術前要仔細看超聲。現在很多醫生,手術前只看看CT片子就開刀了,我稱他們為‘片子醫生’,CT片子畢竟是靜態的,而B超是動態的,動靜結合才能精準了解病變部位,周圍有什么重大血管?應該注意什么問題?這樣手術時才能心中有數。第二點,是對解剖的熟悉,否則大出血就出事了。”在他看來,所謂的“吳氏刀法”,無非就是手上技巧,盡量少出血,又快又準又干凈。幾十年來,他守拙不變,總用比較古老的手工縫合傷口,盡量不用器械,他說,“現在用吻合器咔嚓一下,幾千塊就沒了。我們這里肝癌切除3萬元,外面要七八萬,用機器人手術要十幾萬(元)。”

他的節約,在同行看來有些不解。他做B超能解決問題,決不讓病人去做CT或磁共振,外帶的片子能夠診斷清楚,決不讓他們再做二次檢查;能用普通藥品的,決不用高檔藥品或進口藥品。財務上算過一筆賬,如果按照現在社會上通行的做法使用藥品和醫療耗材,醫院一年能增收數千萬元,有人勸吳孟超適當放開些,但他一直嚴格控制,最大限度地為患者減輕負擔。他說,“一個醫生要為百姓看病,同時也要為百姓節約。現在有些醫生拿了紅包,就幫著患者找醫院、找床位,這種不是好醫生。一人生病,全家痛苦,很多人因病返貧,醫生應該想怎樣解決好患者的病,讓全家人都高興,不能再給病人添麻煩,再從患者口袋掏錢。” 說起“吳氏刀法”,不得不說起吳孟超這雙神奇的手。這雙手因為長期拿柳葉刀已經變形,右手食指上關節向外翹,即使伸直時也無法并攏。

關于這雙手,還有一個故事。吳孟超出身貧寒,5歲時,迫于生活壓力,隨母親投奔在馬來西亞打工的父親。在那里,他一邊幫父親割橡膠一邊讀書。吳孟超回憶說,“我從小就愛做手工,初中有手工課,編籃子、雕刻都很喜歡。馬來西亞有很多橡膠園,為二戰提供軍用物品橡膠。為了補貼家用,我在橡膠園割橡膠,一棵樹上皮一割,不能太深,否則就會破壞樹里面的水線,這棵樹就不能產橡膠了。所以,割膠也是個技術活,割膠刀與手術刀一樣,所以我一直喜歡做外科手術。同濟大學醫學院畢業后,剛開始學校讓我做小兒科,可是我堅持從事外科,后來跟隨裘法祖導師學習,也得到裘氏外科的精髓。”

未完成的心愿

中國是肝癌高發國家。2005年,全國乙肝病毒攜帶者多達1.2億,40多萬人患有肝癌。世界衛生組織資料顯示,全球每年新增的肝癌病人約43%發生在中國。年輕時,吳孟超曾喊出“將中國肝癌大國的帽子甩到太平洋去”的豪言壯語,攻克肝癌成為他一生的夙愿。

吳孟超很早就意識到,攻克肝癌,不能僅靠一把柳葉刀,基礎研究也同樣重要。他組建了世界上規模最大的肝臟外科專業研究所,指導開展了一系列具有國際先進水平的科學研究,在分子生物學、病理基礎、免疫治療等領域取得重大突破,為中國肝膽外科的持續、深入發展奠定了堅實的基礎。他說,“(上世紀)50年代,裘老給我指明方向——攻克肝癌,我建立了研究所和醫院,把基礎研究納入臨床的并行軌道,基礎研究的結果用于臨床,提高療效。治療中發現的問題再到實驗室搞研究。現在流行的‘轉化醫學’,其實我們在(上世紀)50年代末60年代初就已經在做,在中國叫‘理論聯系實際’。”

他一手建立的東方肝膽醫院,從科室發展成醫院,從小醫院變成市級三甲醫院,但他還不愿止步于此。在獲得國家最高科學技術獎后,他聯合6名院士向國務院提交了“集成式研究乙型肝炎、肝癌發病機理與防治”的建議案,被列入“十一五”國家科技重大專項。同時,他領導建設“國家肝癌科學中心”和東方肝膽外科醫院安亭新院,打造世界上最大的肝癌研究和防治基地。

這是老人家最后的心愿。為了建成肝癌中心,他調動自己的一切資源,四處奔波,緊鑼密鼓地開始籌備。“我們討論后馬上給溫總理打報告,溫總理立即批示給發改委,很快討論同意,撥款4億元建肝癌科學中心。我把王紅陽院士請回來,負責肝癌中心的工作。可是,光有實驗室,沒有病人資源不行呀,于是我要把醫院擴大,與科研中心一起發展。”為了找合適的地方,他四處尋找都不滿意,終于在2008年,嘉定安亭政府給他批了400畝土地,一半用作科研中心,一半用作醫院。

目前,該中心已經初步建成,最快今年6、7月份就將開張。說到這里,吳孟超喜上眉梢,“還未開張,很多國外醫療機構來看了高興得不得了,要與我們合作。我們這里積累了1萬多個肝癌標本,這是很大一筆資源呀!中國的肝膽外科將從這里走向全國,走向全世界。”

年輕時,吳孟超曾喊出“將中國肝癌大國的帽子甩到太平洋去”的豪言壯語。如今,92歲的他仍然不忘初心。“我年紀大了,肝癌我這輩子是解決不了了。肝癌的防治需要繼續研究下去,我現在的工作(第一)是把平臺搭好,把科研中心建好,第二培養好人才,不斷把學生送出去。攻克肝癌最關鍵的是人才。” 吳孟超雖然老了,但他為中國留下了一個令人艷羨的肝癌人才梯隊,他的很多學生,已成為中國肝臟外科各領域的中堅力量,推動著中國肝臟外科整體水平的提高——

王紅陽,建立了我國第一個生物信號傳導實驗室,發現了與肝癌相關的新標志物,2005年當選為中國工程院院士;郭亞軍,建成了我國第一個抗體藥物大規模篩選生產平臺,完成了一系列治療腫瘤和免疫性疾病抗體類藥物的研制;孫君泓,在移植肝長期存活方法研究上取得重大進展……

吳孟超曾為肝癌研究制定了三個五年計劃,現在進入第二個五年計劃。他說,“現在我們在肝癌的治療有很大突破,肝癌早期診斷的突破,標志物用于臨床。治療方法也很多,除了手術外,還有化療、介入、消融、放療、生物治療等6種方法,并且有一套治療規范。”在吳孟超看來,未來肝癌第一要預防,加強真正的科普宣傳,讓百姓提高肝癌防治的知識。“從我們臨床來看,江蘇啟東、浙江、福建、江西、河南、湖北、東北等地區肝癌發病率很高,與水污染、食品污染有關,東北是跟喝酒有關。下一步我們要做肝癌流行病學調查,看哪個地區發病率最高,如何進行預防。”

就在一個小時的采訪即將結束時,吳孟超主動說出了一個心愿,“我有一個看法希望你們傳達出來。”他緩緩地說,“國家有2億60歲以上的老人,這2億人退休后,很多都沒有醫保,或者是空巢老人。如何來關心這些空巢老人?我建議,這些身體好、有能力、有技術的退休老人,能否動員他們繼續工作,像我92歲還在工作,發揮點余熱,為國家服務,為強國夢工作。”

攻克肝癌還有多遠?

身體周刊記者 肖蓓

從醫數十年,吳孟超也看到醫患關系的變化,這位九旬老人直言,讓醫生為“不拿紅包”簽字,是對醫生莫大的侮辱。

年輕時,吳孟超曾喊出“將中國肝癌大國的帽子甩到太平洋去”的豪言壯語,現在的他認為中國肝癌的治療水平已是國際領先,但仍存在問題,全國對肝癌的治療規范已經出臺,但沒有人執行、監督、管理。對于當下的肝癌防治,吳孟超提到了環境因素,而對于未來的肝癌研究,他認為T細胞研究突破,可能攻克腫瘤。

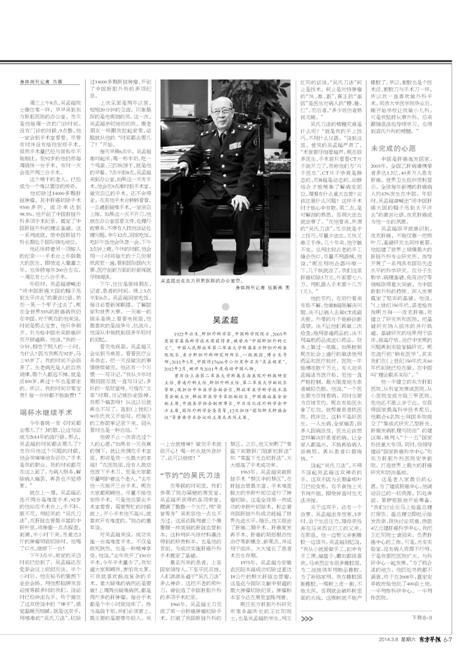

92歲的吳孟超思維敏捷。身體周刊記者 張新燕 圖

游刃肝膽50余年,吳孟超見證和參與了中國肝膽外科的發展。50多年來,自然和社會環境發生著巨大的變化,肝臟疾病也發生著改變,對于當下的肝癌防治,這位“中國肝膽外科之父”提到了環境的重要作用,而對于未來的肝癌研究,他認為T細胞研究突破,可能攻克腫瘤。

從醫數十年,吳孟超也看到醫患關系的變化,這位九旬老人直言,讓醫生為“不拿紅包”簽字,是對醫生莫大的侮辱。

身體周刊:您年輕時曾喊出“將中國肝癌大國的帽子甩到太平洋去”的豪言壯語,現在離攻克肝癌這一目標還有多遠?

吳孟超:目前我國肝癌的治療水平在國際上是領先的,但是仍然存在個大問題,全國對肝癌的治療規范已經出臺,但是沒有人執行、監督、管理。各個醫院還是各有各的招。如果碰到內科就做介入,碰到化療科就做化療,應該是成立多學科團隊,大家一起討論,病人是先做手術,再做介入還是放療。現在,連個縣醫院都有肝膽外科,碰到好醫生就治好了,碰到差醫生就倒霉了。

這是我昨天門診的兩個病例,一個病人去年8月發現肝癌有5厘米,在外地做了兩次介入后,現在肝癌已經在原來的地方復發,長大到十幾厘米。還有一個病人,30年前有過肝炎。這個人愛喝酒,每天喝一瓶,體檢時發現有一厘米的肝囊腫,還有點肝硬化,外地診斷為肝癌,要他做介入。病人不放心,來我這里檢查下來各項指標正常,超聲也正常。我讓他停止飲酒,繼續觀察。你看,這個誤診有多嚴重。

過去,人們都認為肝癌的主要原因是肝炎,但是乙肝疫苗出現后,肝癌發病率并沒有降低。有些人打了疫苗,還是會感染。很多人得了肝炎自己都不知道,也不會去查。現在看來,肝癌的發生有很多因素,空氣污染、飲水污染、食品污染,這些都與肝癌發病率相關,其中生活、飲食的因素是最主要的。

比如,一個雞本來要養半年,現在一個月就長大,都是激素催出來的,蔬菜必須要用水泡,因為土壤污染得厲害。人的肝臟就像一個大工場,所有這些食物經過胃消化后傳到肝臟,改造成各種蛋白質,肝臟可以解毒,但是吃的毒素太多了,肝臟解不了,就對身體有害。你看現在的脂肪肝、小胖子那么多。所以,我們對肝癌的防控也要有新的認識。

身體周刊:您對未來肝癌的研究趨勢有什么看法?

吳孟超:現在的治療方法有很多,除了手術外,還有化療、介入、消融、放療、生物治療等6種方法。外科手術只能切除癌細胞,不可能完全消除癌細胞。癌癥還需要自身的免疫力來戰勝。

每個人有一億個細胞,其中各種細胞都有,包括癌細胞。癌細胞的特點是無限制、無止境地增生,損害正常的臟器功能。癌細胞起不起作用就看人體的免疫力,免疫力強大,癌細胞就不能增殖,免疫力降低,癌細胞就會冒出來,生癌癥。

就跟國家一樣,軍隊強大了,局部地區亂了也起不了作用。T細胞就像軍隊一樣,提高人體免疫力,保衛著我們的健康。癌細胞在血液里流動,哪里薄弱就在哪里坐窩,所以很容易復發。現在很熱門的生物治療,就是把T細胞拿出來培養、擴大,再回輸到患者體內,增加患者的免疫力,成為癌細胞真正的狙擊手。我相信今后這方面會有突破,可能攻克腫瘤。身體周刊:現在醫患矛盾越演越烈,傷害醫生的事件不時發生,很多醫生也感到很苦悶,您想對醫生說什么?

吳孟超:現在的醫患矛盾這么嚴重,醫生本身也有責任。有的對病人愛理不理,態度不好,沒有好好給病人看病、檢查。另一方面,病人的問題,對醫生缺乏信任,總覺得治不好。尤其是社會上的醫鬧,起到推波助瀾的作用。

第三,政府要管理好,制度要建立好。為什么國外也有醫患矛盾,但是卻搞不起來呢?因為政府在醫療上的管理很好。最近,衛生部出臺了一個規定,要求所有醫生在手術前跟患者簽“不拿紅包”的協議,我對此很不滿,簽字是對醫生莫大的侮辱。再說,紅包都是私下交易,簽字這種形式主義就能遏制紅包嗎?政府應該從提高醫生待遇、健全老百姓醫保的角度,來緩解醫患矛盾。

談養生

硬朗如他,癌癥也要繞著走

身體周刊記者 肖蓓

我們眼前的吳孟超精神矍鑠、思維敏捷,完全看不出已經92歲了。在學生們眼中,老師似乎是“特殊材料制成的”,年逾九旬仍然寶刀不老。而很多醫生在這個年齡,早已經老眼昏花,更別提做手術了。很多人都好奇,吳孟超的長壽秘訣究竟是什么呢?

在采訪中,我注意到吳孟超有一個習慣動作——動手指,雙手十指交叉、轉動關節,然后換個姿勢,再不停活動手指。總之,說話的時候,他的手是停不下來的。“我有一套手保健操,一有空就做,以保持手的靈活。沒有什么固定的動作,別人開會時,我的手就不停地動,活動各個關節。手的神經與腦相連,手部經常運動,也可以鍛煉大腦。”

現在,吳孟超除了有點高血壓,身體各項指標都很好。他總結他的養生秘訣就是,生活規律、飲食規律、心情舒暢。

飲食方面他很注意,三餐溫飽、飲食清淡,三餐都在家里吃,很少在外面吃。肥肉、油炸的少吃。他最喜歡的就是青菜、蘿卜、魚、肉絲,每頓飯吃八成飽,控制不多吃,也不吃零食。早餐一杯牛奶、一個雞蛋、三四塊餅干就可以了。他說:“過去(上世紀)50年代的時候,我有胃炎,總是胃疼,吃藥也沒用。后來就靠飲食調理,最早吃泡飯、面條,可是還是胃痛,從(上世紀)80年代開始,我就吃牛奶、餅干、雞蛋就行了,一直堅持到現在。”

吳孟超年輕時喝酒、吸煙一樣也不少,且酒量極好,能喝一斤白酒。現在控煙戒酒,無論什么宴會,白酒不喝,最多喝一杯紅酒。“現在,一般宴會我很少去,尤其現在國家八項規定出臺,更有理由不去了。朋友聚會頂多在家里吃,喝一小杯紅酒。”

吳孟超年輕時喜歡游泳、跑步,當醫生后就散步,每周散步幾次,走1000步。現在,雖然很少專門運動,但他工作的運動量也不小。早晨查房、跑樓梯,開刀一站就是兩三個小時,這都是一種鍛煉。

吳孟超每周兩三次熱水泡腳,可以增加血液循環,感覺好多了。他笑著說:“年齡大了,人的血管硬化是必然趨勢,機器用的時間長了也會生銹,不過我現在還沒有更換任何零件。”

吳孟超從不吃任何保健品和補品,規律服用降血壓藥,早晨吃拜新同、阿司匹林,晚上吃拜新同和科素亞。

在吳孟超看來,心情開朗對健康特別重要,他所到之處,總能聽到爽朗的笑聲。他愛聊天,也喜歡和人開玩笑,與下面的醫生一聊半個小時。“我最喜歡和人聊天,看手術、查房的時候,看年輕醫生做得不好,批評一下,教育他們,再把我的經驗跟他們交流,‘笑一笑,十年少嘛’。”

當然,吳孟超的長壽也與家族的基因有關。他的母親就很長壽,活到82歲,7個兄弟姐妹都活到七八十歲。

肝病聽起來讓人感到恐懼,避之不及。吳孟超為了拉近與病人的距離,卻依然與病人那樣親近,拉手問診。從醫幾十年來,吳孟超親眼見過三位大夫接觸病人而死于癌癥。惟一預防的有效辦法就是洗手,在輸血、輸液、打針過程中要多注意。即使這樣,也有避之不及之時。有一次,針刺破了手指,手術后,護士立即拉住吳孟超打了免疫針。吳孟超卻很淡定,笑著說,這種事很難避免。每年體檢,吳孟超都是抗體陽性,說明有了抵抗力,這肯定與接觸病人有關。

前幾年,他雙腿并立,一彎腰,雙掌就能輕易觸地,這些年不行了。2006年,他生了一場病,最初懷疑是腫瘤,后來開了刀,才發現是虛驚一場。吳孟超為此還自嘲,1950年代,他蒙著頭直闖肝癌禁區的時候,癌癥的魅影恐嚇過他,那是胃出了問題,現在,癌癥已經繞著這位強硬的對手拐彎了。

小傳

1949年吳孟超畢業于同濟大學

肝膽之父的半個世紀

身體周刊記者 肖蓓

吳孟超被譽為中國肝膽外科的開拓者和創始人。他身上的榮譽、頭銜、職務,可以羅列幾頁紙。在長達50多年的肝膽外科職業生涯中,他幾乎每天都在動手術刀,一雙手曾為14000多名肝病患者解除病痛。

1922年8月31日,吳孟超出生于福建省閩清縣,馬來西亞歸僑,1940年進入同濟附中,1949年畢業于同濟大學,師從有“中國外科之父”之譽的名醫裘法祖,經老師指點,專攻肝膽外科。

1958年正是“大躍進”的年代,吳孟超領導的“三人研究小組”,開始向醫學禁區的肝膽外科進軍。他覺得應該了解清楚肝臟的結構和血管的走向,決定首先制作出肝臟血管的標本。但是各種方法試驗過,一點兒進展也沒有。1959年2月,我國運動員容國團在第25屆世界乒乓球錦標賽上奪得冠軍。這個消息讓吳孟超靈機一動,乒乓球能否做材料呢?他們從乒乓球廠買來了賽璐珞(塑料的一種),在里面加入紅藍白黃幾種不同顏色,分別從肝動脈、肝靜脈、門靜脈和膽管注入,使得肝臟內部血管全部充滿。等待凝固后,再用鹽酸腐蝕肝表面組織,最后用刻刀一點點鏤空,剔除干凈。像珊瑚一樣美麗的肝臟血管構架就這樣清楚地呈現出來。至1959年底,三人小組共制作肝臟標本108個、肝臟固定標本60個。

通過制作標本,吳孟超對肝臟內部構造以及血管走向爛熟于心,這為他日后施行肝臟手術打下了堅實的基礎。通過大量的研究,吳孟超覺得以前把肝分成左右兩葉的說法不全面,人的肝臟應分成“左外、左內、右前、右后和尾狀”五個葉,左外葉和右后葉又各分兩段,共四段。

1960年6月,吳孟超在第七屆全國外科學術會議上正式提出“五葉四段”肝臟解剖新理論,這一創新理論沿用至今,為肝臟手術提供了關鍵性的解剖標志,成為探索肝臟新手術的理論依據和技術保障。 1960年,長海醫院迎來了一例肝癌切除手術,患者是一位中年婦女。醫院派出最強大的陣容來完成手術:由外科主任鄭寶琦親自主刀,吳孟超為助手。就在手術開始前的最后一刻,鄭寶琦突然把手術刀遞到了吳孟超手里。吳孟超與主任交換了一下目光,立刻明白了用意:這是信任與鼓勵,這是恩師的一片苦心。吳孟超握住了這把手術刀,用從“裘氏刀法”轉化來的“吳氏刀法”,成功實施了首例肝癌切除手術。病人術后被送進單人病房,吳孟超日夜守候。七天過去了,病人度過了危險期,身體各項指標全部正常,三個星期后出院。這是長海醫院第一次成功的肝外科手術,也是全國肝臟外科成功的一例手術。

1975年2月,一名叫陸本海的安徽農民,千里迢迢慕名而來。他肚大如十月懷胎婦女,肝上腫瘤巨大,被診斷為巨大肝海綿狀血管瘤,手術稍有不慎就會造成大出血,風險很大。“醫生就是要把病人一個個背過河。”裘法祖老師的教誨在吳孟超耳邊響起,吳孟超決定冒著風險為他做手術。這臺手術從早晨到晚上,整整做了一天,重達18厘米的腫瘤最終被成功剝離。11天后,陸本海就能下床,體重長了15斤。一個半月后出院,回家務農,一直活到現在。這個腫瘤的重量至今保持著世界紀錄。這次手術的成功使吳孟超發明了捆扎治療血管瘤的新方法,臨床應用后效果非常理想,從那時起到現在,醫院用這個方法治療肝海綿狀血管瘤無一例失敗,成功率達到100%。

1979年9月,第28屆國際外科學術會議在美國舊金山舉行。吳孟超代表中國肝膽外科,出席會議并做大會發言,分析了18年來181例手術切除治療原發性肝癌的成果……總手術成功率91.2%,手術死亡率僅占8.8%,手術后5年生存率達16%,有6例已生存10年以上……吳孟超的論文引起轟動,他被增選為國際外科學會會員,標志著中國的肝膽外科事業已躋身世界先進行列。 (記者肖蓓 2014年3月8日發表于《東方早報》身體周刊 第6-9版)

更多有關"肝癌,吳孟超,肝臟,手術,外科"的文章請點擊進入第二軍醫大學新聞中心查看